Afrique-sur-Seine et les débuts du cinéma africain

En dehors du cinéma colonial, les cinémas d’Afrique commencent à l’époque des Indépendances. Le décret Laval de 1934 n’autorisait pas à filmer en Afrique sans montrer patte blanche. Même réalisés par des Européens, les films anticoloniaux furent interdits: Afrique 50 de René Vautier (France, 1950) pour sa dénonciation des exactions coloniales, et cet admirable jeu de lumières en noir et blanc qu’est Les Statues meurent aussi de Chris Marker et Alain Resnais (France, 1955) dont le crime était de montrer comment le négoce colonial tuait l’art nègre.

Alors que des pionniers s’étaient emparés dès les années 20 du cinéma en Tunisie et en Egypte, on fait remonter communément le début des cinémas d’Afrique noire à Afrique sur Seine en 1955, un film tourné à Paris. Pourtant, d’autres films l’avaient précédé. A Madagascar, Raberono avait filmé la cérémonie commémorative du centenaire de la mort de Rasalama Rafaravavy, premier martyr malgache, en 1937. Au Congo belge, dans le cadre du «Ciné-club congolais» créé en 1950, Albert Mongita avait tourné La Leçon de cinéma en 1951 sur la pelouse du golf de Léopoldville, et Emmanuel Lubalu Les Pneus gonflés en 1953, avec l’acteur Bumba. Et en Guinée, Mamadou Touré avait tourné en 16 mm Mouramani en 1953, un court métrage de 23’ d’après un conte sur cet ancien roi de Guinée. Il est ainsi frappant de voir qu’on retrouve au cinéma la même légende qu’en littérature puisqu’au lieu d’aller chercher plus loin, on fait démarrer la littérature « négro-africaine » en 1921 avec Batouala du Martiniquais René Maran. Mais ce mythe ne tient-il pas au fait que cet ouvrage avait obtenu le prix Goncourt ?

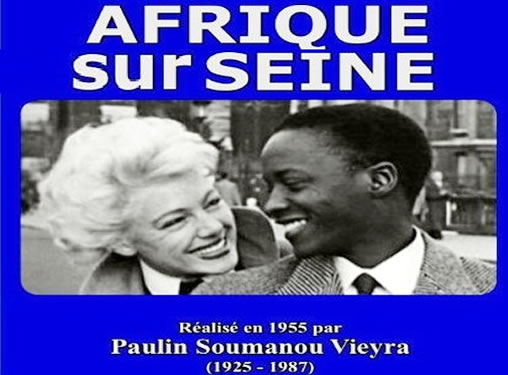

Pourquoi donc ne parler que d’Afrique sur Seine ? Le scénario de ce court métrage de 21 minutes tourné en 16 mm et réalisé par les Sénégalais Mamadou Sarr et Paulin Soumanou Vieyra (né à Porto-Novo de mère dahoméenne et de père brésilien) était le produit des discussions du « Groupe africain de cinéma » créé en 1952. Ses scènes situées en Afrique sont issues de sources ethnographiques. Il apparaît, comme le précise son générique, «sous le patronage du comité du film ethnographique du musée de l’homme». Débutant sur des images rurales d’Afrique et des enfants se baignant dans un fleuve, le commentaire du film démarre par : «A la face du soleil et des aïeux, nous criions alors notre indépendance, jaloux, insoucieux, ignorant le monde qui nous entourait». Mais, il montre non sans amertume «quelques aspects de la vie des Africains à Paris», annonçant d’autres films tournés dans les années suivantes sur le vécu d’immigrés, notamment Concerto pour un exil et A nous deux, France de Désiré Ecaré (Côte d’Ivoire, 1968 et 1970), ou Paris, c’est joli d’Inoussa Ousseini (Niger, 1974) qui met en scène un clochard.

«Paris des jours sans pain, Paris des jours sans espoir » : le commentaire de Mamadou Sarr et Paulin Vieyra fait coexister dans Afrique sur Seine la dureté de l’immigration (le clochard, le balayeur) avec un édifiant écho à la propagande coloniale, inaugurant au cinéma un discours de répulsion/fascination qui pense l’Occident à la fois comme rêve et comme cauchemar. En débutant sur des enfants plongeant dans le fleuve Niger tout en insistant sur la méconnaissance du « monde qui nous entourait », le film présente les Africains comme des enfants insouciants et ignorants du reste du monde. Parlant de Paris comme du «centre des espoirs, de tous les espoirs», il déclame alors : «En allant découvrir Paris, chercher l’Afrique sur Seine, on a l’espoir de se retrouver, espoir de se rencontrer, espoir de trouver la civilisation. Saluons le génie des hommes de la liberté, de l’égalité. Saluons les victoires pacifiques d’hommes pacifiques. Saluons tous les monuments de Paris, témoins des grandeurs passées et présentes». Le deuxième film du «Groupe africain de cinéma», Môlde Paulin Soumanou Vieyra, cette fois tourné en Afrique en 1956 mais achevé en 1966, confirme, suggère Henri-François Imbert, que l’accès au progrès par les Africains s’avère le principal sujet du film. Afrique sur Seine semble ainsi un témoignage très concret de l’adhésion par les colonisés à l’humanisme colonial français et à son versant assimilationniste. Faut-il cependant y voir comme Elisabeth Lequeret un manifeste de l’aliénation coloniale, faisant de Paris « le lieu de la perte de l’innocence et du grand bain civilisateur»?

C’est aller un peu vite en besogne. Outre le fait qu’il s’agit là du premier film véritablement élaboré, «l’oubli» des autres films par les historiens du cinéma ne résulte-t-il pas de la rupture que représente Afrique sur Seine dans la relation France-Afrique ? Car au-delà de l’allégeance de la première partie du film, la deuxième montre des jeunes qui se rencontrent au Quartier latin et en appelle à l’amour qui rapproche les peuples : «Le monde au Quartier latin s’assemble, s’assimile pour essayer de fondre au soleil de l’amour les antiques barrières de préjugés et de monuments de haine, afin de se rapprocher, afin de se comprendre malgré les classifications que les hommes ont faites de l’Histoire des peuples justes. A la solidarité calculée, à la fraternité de principe et sans chaleur, place au bonheur partagé, place aux nourritures terrestres, des fruits de la terre pour tous, des fruits de la culture pour tous. Et c’est dans ce vieux quartier des lettres et des sciences que s’ouvre le vent d’espoir, de bonheur et d’amour». L’amour interracial est évoqué en suivant une belle blonde sur le scooter d’un des protagonistes noirs et dans le commentaire : «Et qu’ensemble encore, amis noirs et jaunes, amis noirs et blancs, dans nos rondes d’amour, cœur à cœur, coude à coude par-delà les ténèbres, nous gagnions la bataille de la lumière à la face de Dieu, à la face des autres!»

On retrouve de façon plus prosaïque cette thématique amoureuse dans Les Princes noirs de Saint-Germain-des-Prés de Ben Diogaye Beye (Sénégal, 1975), consacré à la drague par les beaux Africains des jeunes Françaises et qui se termine sur cet encart : «quinze ans après les indépendances, les mêmes fantasmes», tandis qu’A nous deux, France dressait le portrait d’une femme noire désireuse de rivaliser avec les Parisiennes. Alors que le cinéma colonial a sans cesse présenté des couples Colonisée/Français comme des couples impossibles, sans jamais déboucher, en contradiction avec le discours propagandiste d’un «mariage» avec les colonies, sur un métissage qui mettrait en danger l’intégrité de la race porteuse de civilisation, le couple mixte est ainsi posé comme la revendication d’un rapport égalitaire dès les premiers films d’Afrique noire.

Si l’accueil réservé aux soutiens économiques et artistiques qui ne vont pas tarder à se développer débouche sur des rapports qu’Elisabeth Lequeret qualifie de «quasi-incestueux» et peut paraître ainsi une aliénation, c’est en fait une stratégie aussi pragmatique que pertinente. Il s’agit en effet, en l’absence de structures et de soutiens nationaux, d’accéder aux moyens du cinéma pour affirmer son indépendance nationale autant que son autonomie culturelle. Les premiers cinéastes brisent sans attendre le monopole colonial des images d’Afrique et affirment leur capacité à le remplacer, en utilisant Paris comme instrument de sa validation. Celle-ci n’est pas d’ordre identitaire ou idéologique mais artistique. Les premières décennies des cinémas d’Afrique sont marquées par des chefs-d’œuvre. Et la reconnaissance par les grands festivals internationaux restera l’outil d’une validation qui ne peut venir de l’intérieur tant que la diffusion des films en Afrique n’est pas maîtrisée, ce qui ne sera pratiquement jamais le cas. La rapide création des Journées cinématographiques de Carthage en 1966 et de la Semaine de cinéma africain d’Ouagadougou en 1969 qui deviendra le Fespaco en 1972 offre des opportunités internes de consécration, mais elles ne cesseront de lutter pour être reconnues comme instruments de validation internationale.

Certes, le doyen loué et respecté, Sembène Ousmane, faisait fondamentalement un cinéma de résistance. Sa position radicalement anticolonialiste le préservait de toute compromission. Il ne cessait de répéter que l’Europe n’était pas son centre, mais cela ne l’empêcha pas de développer une vision ouverte aux échanges avec le monde dans son ensemble. Il serait donc simpliste de ramener la fracture qui ne cessera de traverser les cinématographies francophones africaines, ouvrant à nombre de procès d’intention et dénonciations verbales, à une simple opposition entre le camp des collaborateurs et le camp du refus, même si c’est en ces termes que s’exprimèrent souvent les débats jusque dans les années 90.

Certes, le doyen loué et respecté, Sembène Ousmane, faisait fondamentalement un cinéma de résistance. Sa position radicalement anticolonialiste le préservait de toute compromission. Il ne cessait de répéter que l’Europe n’était pas son centre, mais cela ne l’empêcha pas de développer une vision ouverte aux échanges avec le monde dans son ensemble. Il serait donc simpliste de ramener la fracture qui ne cessera de traverser les cinématographies francophones africaines, ouvrant à nombre de procès d’intention et dénonciations verbales, à une simple opposition entre le camp des collaborateurs et le camp du refus, même si c’est en ces termes que s’exprimèrent souvent les débats jusque dans les années 90.

Olivier Barlet